一场浮士德式的灵魂献祭与匠人朝圣

更新时间:2025-08-25 04:03:30

当浮士德在烛光下与魔鬼签下契约,他交付灵魂换取片刻永恒;当《光•渊》的演员们踏入角色的世界,他们亦将真实的自我献祭于艺术圣坛。

追完剧后的两个月是各种花絮的狂欢,直到看到主创访谈,百感交集。整个剧制中流淌的匠人精神与浮士德之困,反倒是当下影视荒漠中一眼清泉。

古典的匠人,在喧嚣中沉淀。

感谢制片人杨总与裘导,他们如沉稳的领航者,专业、敬业;真诚、纯粹,在资本与流量的湍流中掌舵,将“精雕细刻”奉为圭臬。

这不是盲目的对原作的还原或对细节的苛求,而是对“水到渠成”的真诚笃信—— 无论是围读过程的细腻揣摩与挖掘,还是拍摄过程的精益求精,完美主义的苛求渗透于每一帧画面,理想主义的微光在细节深处闪耀。

当“快消”成为这个时代的注脚,这份古典主义的沉稳与“自己的节奏”,本身就是一曲对浮躁工业的无声抗争。 每一步打磨,都是对艺术本体最虔诚的朝拜。

献祭的表演,灵魂的双生与撕扯

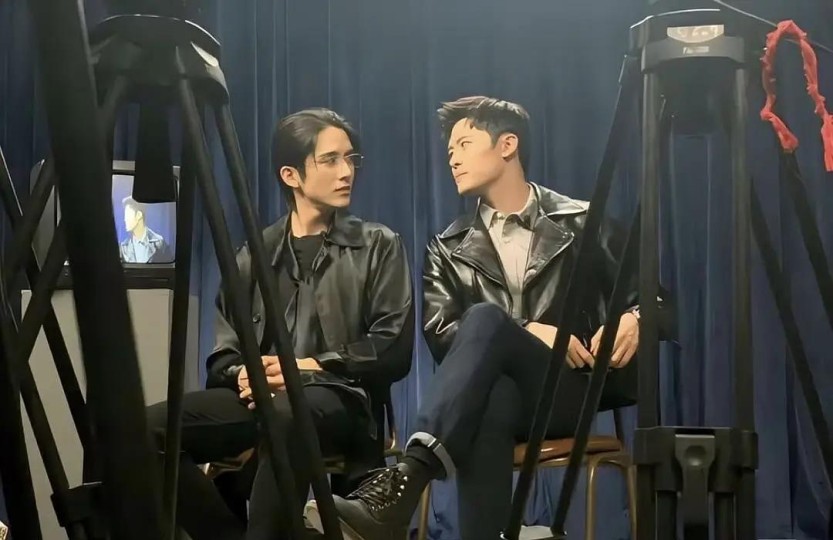

付辛博和张新成之间展现出的默契,不是偶然的,而是源于对角色的用心揣摩和表演时的全身心投入,也似乎是命中注定般的相遇与牵绕。

非常可贵的是,他们真的把自己交付给了角色,也毫无保留地交付给了对手演员。

其实无论在剧中还是花絮里,或者是双采中,我们都可以感受到他们彼此间这种灵魂共振。

这并非简单的“入戏”,事实上他们的状态让我不禁想到《浮士德》里的那句诗: “有两个灵魂住在我的胸中,一个想从另一个挣脱掉。” 这根本是一场“献祭“式的表演!

演员演戏有时也像一场“交易”——为了成为角色,需要暂时地“交出”一部分自我。 这里有个巨大的悖论:一个真正专业的演员,需要能深入角色,甚至难以轻易抽离(否则如何真正打动观众?); 但如果真的难以抽离,又会陷入两个“灵魂”在体内撕扯的痛苦。

这种深度投入的状态,这种角色与演员自身气质互相成就的化学反应,是整个创作氛围里缺一不可的关键,最终也成就了荧幕上难能可贵的光华。

只是到最后,在四年的时间错位之后,当所有这些,无论是剧、花絮、采访,还是所有的互动以一种“非正常”的方式被全部呈现出来。 当我们看到这些时,当他们回顾这些时;当其他的剧制可以是阳光下的狂欢,而我们只能是黑暗里的舞蹈,于主创到底是终于可以倾泻的委屈?还是重新被扒开的伤口?

恐怕当真是“剪不断,理还乱,别是一般滋味在心头。”

浮华之下,照见永恒之光

《光•渊》的创作氛围,“可遇不可求”,它需要制片人和导演这样的领航者与演员间毫无保留的信任。

而喧嚣时代的珍贵,正在于这份“笨拙”的诚意与坚守。

诚然,题材引人瞩目,但我感受到《光•渊》真正的光晕,就像陶泽在采访里说的,在于其“内核”。

这是正义的锋芒、勇气的力量、互助的温暖,以及人性中最纯粹的善与爱。

这些人类精神图谱中“最美好的事物”,才是作品试图镌刻的永恒坐标。

其实所谓题材只是容器,内里蕴藏的精神力量才是真正的精酿。

所以,当我看完剧、追完花絮、再看到这些采访,了解到《光渊》幕后的这些故事,内心百味杂陈,甚至觉得整个事情有着浓厚的悲剧色彩,但又光芒四射。

这就像一曲当代浮士德困境的悲歌,更是一群匠人在自己坚定理想下的执着跋涉。

它提醒我们,无论在怎样的浮躁喧嚣中,唯有对自己所坚持之美好事物的勇敢凝视,和对艺术圣殿的虔诚朝圣,才能成就自己,打动他人。

当浮士德渴望的瞬间被匠心凝为永恒,这本身,就是对抗时代浮华最有力的宣言。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:女主是真香艳啊

下一篇:我们怎样误解了“经典”

『』相关阅读

过去即未来

过去即未来

《赤胆屠龙》VS《黄金三镖客》

《赤胆屠龙》VS《黄金三镖客》

男性受众占比75%,《鬼吹灯》系列的又一高光

男性受众占比75%,《鬼吹灯》系列的又一高光

排片、上座率双双逆袭的“燃点”在哪?

排片、上座率双双逆袭的“燃点”在哪?

电影营销迎来“内容为王”的革命性升级

电影营销迎来“内容为王”的革命性升级

偶像市场的下一站在哪?

偶像市场的下一站在哪?

时代的微妙,共鸣的潮汐

时代的微妙,共鸣的潮汐

2018年豆瓣评分最高华语电影,为中国电影产业带来了哪些启示?

2018年豆瓣评分最高华语电影,为中国电影产业带来了哪些启示?

食之无味,弃之可惜

食之无味,弃之可惜

月掛中天,长夜难尽

月掛中天,长夜难尽

大师的起点:生活就是电影,电影就是生活

大师的起点:生活就是电影,电影就是生活

打着反社会大女主爽剧旗号的虐女剧

打着反社会大女主爽剧旗号的虐女剧

一场与观众割裂的自我沉醉,何以称之为文艺?

一场与观众割裂的自我沉醉,何以称之为文艺?

shameless 第七季

shameless 第七季

他如何从最佳男歌手变身最佳男主角?

他如何从最佳男歌手变身最佳男主角?

从“杀妻骗保案”到《守护神》,行业剧重在题材创新与价值挖掘

从“杀妻骗保案”到《守护神》,行业剧重在题材创新与价值挖掘

男主不停贬低想置女主于死地

男主不停贬低想置女主于死地

其实有点欣赏不来……

其实有点欣赏不来……

所以你们期望的是女主和男一好好的生活是吗?

所以你们期望的是女主和男一好好的生活是吗?

新闻女王2

新闻女王2